Введение.

Основной проблемой, которую исследовал великий русский ученый Михаил Васильевич Ломоносов в своих научных трудах об Арктике, был поиск свободного ото льда морского прохода Северным Ледовитым океаном из Европы в Тихий океан. М.В. Ломоносов видел в этом возможность приумножить славу России, содействовать дальнейшему мореплаванию и развитию науки. Ломоносов доказал возможность прохода Северным морским путем и разработал план такой экспедиции.

Работая над вопросами полярного мореплавания, М.В.Ломоносов одновременно решал проблемы «точности морского пути». В числе научных проблем, интересовавших Ломоносова, были вопросы навигации, мореходной астрономии, вопросы безопасности мореплавания. Для арктических экспедиций М.В. Ломоносов разработал научные приборы, такие как: «ночезрительная труба», горизонтоскоп, самопишущий компас.

М.В. Ломоносов заложил основу для дальнейших научных исследований Арктики, включая комплексное изучение морей Русского Севера, природы, географии, океанологии и климата. Его научные работы привлекли внимание к Арктике и способствовали росту интереса как со стороны науки, так и со стороны государства.

Актуальность моего исследования связана с учетом роста интереса к Арктике как к одному из ключевых сырьевых регионов мира, а также с тем, что М.В. Ломоносов внес значительный вклад в изучение и освоение Арктики и просвещения и информирования школьников о значимости научного наследия М.В. Ломоносова в современном обществе.

Актуальность выбранной темы определила объект исследования – научное наследие М.В. Ломоносова.

Предмет исследования: теоретические основы М.В.Ломоносова для изучения Арктики, их информационное наполнение и научный эффект.

В связи с этим была выдвинута гипотеза: научные идеи М.В.Ломоносова о значении Арктики подтверждаются современными исследованиями и стимулируют интерес к Арктическому региону и истории России, как ведущему арктическому государству мира.

Цель работы: раскрыть вклад М.В.Ломоносова в изучение Арктики и познакомиться с замечательными страницами истории географического открытия и освоения этого экстремального по природным условиям района Земли.

Для достижения поставленной цели необходимо решить ряд задач:

1. Рассмотреть научные исследования М.В. Ломоносова в изучении морей Русского Севера.

2. Рассмотреть практическое использование идей М.В. Ломоносова в освоении Северного морского пути.

3. Рассмотреть географические объекты Российской Арктики, носящие имя Ломоносова.

4. Расширить знания школьников об Арктике на примере трудов М.В.Ломоносова, повысить авторитет и престиж научных знаний.

5. Сформулировать выводы по результатам исследования.

Теоретическая значимость работы определяется степенью систематизации и обобщения данных по исследованиям М.В. Ломоносовым Арктического региона России.

Практическая значимость работы состоит в том, что ее результаты могут использоваться в учебно-воспитательной и патриотической работе, применяться на уроках «Окружающий мир», «Разговоры о важном», на классных часах в школе и, конечно, в различных конкурсах.

Время реализации: январь – июнь 2025 г.

Обзор литературы. Изучив литературу об Арктике [4, 10-12], общие работы и научные исследования М.В. Ломоносова [1-3] было проведено обобщение, анализ источников и материалов сети Интернет [5-9] научного наследия трудов М.В. Ломоносова.

Методы исследования.

1. Теоретический:

– проведено изучение, обобщение и анализ специальной литературы и материалов сети Интернет о научных исследованиях М.В. Ломоносовым Арктического региона.

2. Эмпирический:

– подготовлены и проведены практические игры и конкурсы для расширения географического кругозора и знаний об Арктике, истории полярных экспедиций и исследователях этого региона;

– подготовлены информационные задания для дальнейшего самостоятельного изучения Арктического региона.

3. Проведена систематизация полученной информации.

4. Осуществлен анализ полученных данных.

Результаты и обсуждение.

М.В. Ломоносов уделял большое внимание изучению морей Русского Севера. Его крупнейшим теоретическим выводом стало предположение о единстве морских вод Земли. Лишь в начале ХХ века Ю.М. Шокальский подтвердил теоретические обоснования М.В. Ломоносова и ввел термин «Мировой океан».

М.В. Ломоносов впервые составил научную классификацию полярных льдов и установил зависимость толщины льда от количества морозных дней. По его мнению, главным препятствием для плавания в полярных морях была не стужа, а именно льды. Он впервые выделил типы природных льдов для лучшего прохождения во льдах кораблей: 1) «Мелкое сало» (ледяное сало); 2) «Горы нерегулярной фигуры» (айсберги) и определил точное соотношение надводной и подводной части айсберга, равное 1:7; 3) «Стамухи или ледяные поля» (торосистые образования, которые садятся на мель) и дал подробную характеристику их свойств и происхождения.

М.В. Ломоносов дал объяснение о морских течениях и движениях льдов, рельефе берегов, о льдообразовании у берегов Сибири, о циркуляции вод в Северном Ледовитом океане.

Льды Северного Ледовитого океана и его морей подразделяются на плавучие и неподвижные (припай). В зависимости от возраста и толщины они делятся на начальные, ниласовые, молодые, однолетние и старые.

Ученый также установил, что реки, впадающие в Северный Ледовитый океан, способствуют образованию льда в прибрежных районах.

Михаил Васильевич изучал океанографию и климат Арктического бассейна, что было важно для понимания условий плавания по Северному морскому пути.

М.В. Ломоносов – автор теории большого дрейфа льда. Он считал, что движение льдов определяется течениями моря и ветрами. Ветрами перемещаются главным образом ледяные поля, а течениями – айсберги. К Шпицбергену «льды приходят от востока из Сибирского океана восточными водами и ветрами пригнанные», – указывал Ломоносов В конце ХIХ века это было подтверждено дрейфом судна «Фрам» Ф. Нансена, а в ХХ веке – дрейфом судна «Седов» и научных полярных станций «Северный полюс».

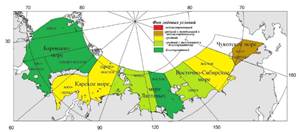

В настоящее время ледовую обстановку российского сектора Арктики можно наблюдать, используя группировку спутников наблюдения Земли [5-7].

На картах ледовой обстановки с космических снимков российского сектора Арктики можно видеть сезонный дрейф морских льдов (фиолетовый цвет) (рис. 1).

|

|

|

|

|

|

Январь 2025 г. |

Февраль 2025 г. |

Март 2025 г. |

Июнь 2025 г. |

Рис. 1. ГИС «Планета». Карты границ распространения морского льда в российском секторе Арктики, совмещенные с радиолокационными изображениями по данным КА MetOp-A, EOS, NOAA, SENTINEL-1A, B и КА серии Метеор-М

Карты позволяют оперативно отслеживать ледовую обстановку на судоходных трассах, планировать ледокольные операции, а также предназначены для безопасности навигации и работ на морском шельфе.

Каждую неделю характеристику ледовой обстановки можно получить с сайта Гидрометцентра и «Научно-исследовательского центра космической гидрометеорологии «Планета».

Процесс изучения Арктики расширяется. Только по самым приблизительным прогнозам специалистов, здесь сосредоточено более 30% мировых запасов природного газа и около 13% запасов нефти. Возрастает значение научных исследований экологов и климатологов. В Арктике изменения климата масштабны и очевидны.

Таким образом, труды М.В. Ломоносова заложили основу для дальнейших научных исследований Арктики, включая комплексное изучение ее природы, географии, океанологии и климата.

М.В. Ломоносов первым научно обосновал возможность прохода через Северный Ледовитый океан, написав в 1755 году «Письмо о Северном ходе в Ост-Индию Сибирским океаном». В 1763 году он создал труд «Краткое описание разных путешествий по Северным морям и показания возможного проходу Сибирским океаном в Восточную Индию». Ученый одновременно работал над научным трудом «Рассуждение о большей точности морского пути…», где в полной мере использует свой богатый морской опыт на зверобойном промысле и перевозке грузов на Белом море.

На основании немногочисленных метеорологических данных М.В.Ломоносов выдвинул мысль о морском и континентальном климате северных окраин России. Уже в ХVIII веке Ломоносов поднимал вопросы об организации международной службы погоды, широкой сети метеорологических станций и обсерваторий, что нашло воплощение в жизнь лишь спустя века.

Свои представления о движении воздуха, имеющего различную температуру и плотность, М.В. Ломоносов развил в теорию вертикальных движений воздушных масс в нижнем слое атмосферы. Было установлено изменение в ночное время температуры, плотности и давления воздуха, сопровождающееся опусканием воздушных масс.

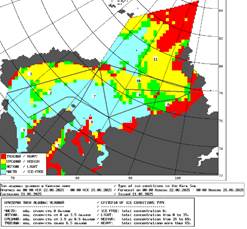

В настоящее время Главное управление Северного морского пути имеет все возможности для осуществления безопасной проводки судов. Так, например, на 23.06.2025 года в распоряжение капитанов ледоколов имелись сведения о ледовых условиях, ледовой обстановки, суточная гидрометиоинформация, синоптический и долгосрочные прогнозы (рис. 2) [9].

|

|

|

|

|

Карта «Типы ледовых условий». Карское море. 23.06.2025 г. |

Карта ледовой обстановки. Карское море. 23.06.2025 г. |

Синоптический прогноз. 23.06.2025 г. на 24 часа |

|

|

|

|

Суточная гидрометинформация. 23.06.2025 г. |

Оценка ожидаемого фона развития ледовых условий в российских арктических морях в первой половине навигации (июль-август) 2025 г. |

Рис. 2. ГИС ГУ Севморпути. Навигационная и гидрометинформация

Таким образом, проект великого русского ученого открыть Северный морской путь не мог быть осуществлен в ХVIII веке. Ломоносов не знал, да и не мог в то время знать истинного пути на восток. Но одно то, что он указал на огромное военное и экономическое значение Северного морского пути, страстно призывал своих современников к его освоению, является его великой заслугой. Проект опередил свое время более чем на 150 лет.

Только в наше время, когда к услугам полярников Россия предоставила колоссальные технические средства – сотни метеостанций, радио, ледоколы, самолеты, Географические информационные системы – стало возможным осуществление смелой идеи нашего гениального соотечественника.

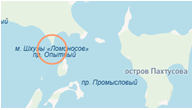

Имя Ломоносова увековечено на многих географических объектах, благодаря его вкладу в изучение Арктики.

Все географические объекты Российской Арктики, названные именем Ломоносова, найдем с помощью Географической информационной системы «Океан» портал «Россия – от моря до моря» (рис. 3).

|

|

|

|

|

Бухта Ломоносова |

Мыс Шхуны «Ломоносов» |

Хребет Ломоносова |

Рис. 3. ГИС «Океан». Географические объекты Российской Арктики,

названные именем Ломоносова

Изучение Арктики продолжается и в настоящее время, например, работают научные станции на дрейфующих льдинах, осуществляются регулярные плавания по Северному морскому пути. С 2012 года работает «Арктический плавучий университет» – это научно-образовательный проект, в ходе которого молодые ученые – исследователи Арктики, – получают знания и навыки в реальных условиях северных морей. Значит вклад М.В.Ломоносова в изучение Арктики и освоения Северного морского пути огромен и оказал значительное влияние на развитие исследований в этом регионе и на представления о возможности его освоения. И не случайно именем Михаила Васильевича называют не только географические объекты в Арктике, но и душистый сорт цветов «Роза Ломоносов», названный в честь 300-летия великого русского ученого.

Заключение.

1. В результате проведенного исследования было выяснено, что Михаил Васильевич Ломоносов внес значительный вклад в изучение полярных морей и освоение Северного морского пути, обосновав его возможность и предложив конкретные маршруты для экспедиций.

2. Ломоносов все полярные льды выделил в основные, разработал терминологию для описания различных видов морских льдов и выявил влияние речных вод на их образование.

3. Ломоносов считал освоение Северного морского пути исторической миссией России и предвидел его значение для военного и экономического развития страны.

4. Идеи и разработки М.В. Ломоносова о необходимости освоения природных ресурсов российских северных территорий и в развитии инфраструктуры Северного морского пути получили дальнейшее достойное развитие.

5. За выдающийся вклад в изучение Севера имя Ломоносова присвоено многим географическим объектам Российской Арктики.

6. Школьники мало знают о роли М.В. Ломоносова в исследовании Арктики, но с удовольствием проявляют интерес к Арктическому региону и истории России через задачи, конкурсы, посещение музеев и мероприятий, связанных с Арктикой.

Таким образом, наша гипотеза нашла подтверждение – научные идеи М.В.Ломоносова о роли Арктики подтверждаются современными исследованиями и стимулируют интерес к Арктическому региону и истории России, как ведущему арктическому государству мира.

Библиографическая ссылка

Фортунов И.А. РУССКАЯ АРКТИКА В ИССЛЕДОВАНИЯХ М.В. ЛОМОНОСОВА // Старт в науке. 2025. № 4. ;URL: https://science-start.ru/ru/article/view?id=2507 (дата обращения: 12.02.2026).